Para entender a história... ISSN 2179-4111. Ano 1, Volume dez., Série 27/12, 2010.

Quando os portugueses chegaram ao Oriente, navegando pelo Atlântico e Índico em 1498, encontraram uma rica e complexa rede comercial estabelecida, mas forçaram sua entrada no cenário.

No século XVI, a Carreira da Índia, a rota marítima ligando Lisboa a Goa, foi o principal meio de comunicação entre portugueses e asiáticos, marcando as relações internacionais da época.

No século XVI, a Carreira da Índia, a rota marítima ligando Lisboa a Goa, foi o principal meio de comunicação entre portugueses e asiáticos, marcando as relações internacionais da época.

Assim, examinar o comércio internacional europeu estabelecido com a Índia, China e Japão, entre outras nações, requer revisitar a Carreira da Índia.

A menina dos olhos da Coroa portuguesa no período quinhentista, antes que o Brasil assumisse esta posição no século XVII.

O comércio de especiarias antes da chegada dos portugueses.

Os indianos particularmente, habituados a um comércio milenar com o resto do Oriente e com o Ocidente, via as cidades italianas e intermediários mouros, sempre mantiveram seu território aberto ao estabelecimento de entrepostos e feitorias estrangeiras.

Isto desde que os interessados tivessem ouro e prata para trocar pelas especiarias ali produzidas, contudo, quando os lusos chegaram à Índia não foram tão bem recebidos como seria esperado dentro da tradição comercial indiana.

Assim, cabe estabelecer alguns questionamentos.

O que teria alterado o modo habitual dos indianos receberem potenciais compradores?

Por que a chegada dos portugueses não foi bem vista?

E ainda, depois que entrepostos e fortalezas lusitanas foram estabelecidas, por que os nativos iniciaram uma resistência feroz a presença de portugueses em seu território?

Responder estas questões implica em mergulhar no cerne do acirramento da resistência indiana à invasão portuguesa.

Em se tratando do regime rígido de castas e da exploração de uma espécie de vassalagem pelos príncipes e sultões locais, para o grosso da população nativa pouca diferença existia entre sofrer a exploração de um poderoso da terra ou servir os portugueses.

Para o povo miúdo, a chegada de europeus e sua apropriação dos centros produtores deveria ter representado tão somente uma mudança de senhor e nada mais.

No entanto, ocorre que não foi deste modo que a presença lusitana foi encarada, estando fixado na origem do confronto militar que se seguiria.

Não obstante ao contributo da escassez de ouro e prata em posse dos lusos, justamente os desentendimentos culturais acirraram os ânimos.

Tal como havia já ocorrido na África, com a diferença que, para além da Índia, quanto mais para o leste os portugueses avançaram, foram encontrando povos melhor preparados para resistir aos desmandos de Portugal.

Entretanto, correndo o risco de recuar demais, em se tratando da Índia, quando os portugueses chegaram, os povos ali fixados tinham constituído uma civilização cujas origens remontavam ao segundo milênio antes de Cristo.

Tinham sido dominados pelos macedônios e depois pelos gregos, antes de sofrerem uma invasão muçulmana na segunda metade do século X.

A unidade destes povos se esfacelou em diversos principados e sultanatos no que se convencionou chamar de medievalismo Oriental.

No que diz respeito aos aspectos comerciais, os pequenos Estados independentes localizados na costa, chamados de malabares, dominavam o cenário político submetendo as áreas produtoras à vassalagem.

Estes mercadores indianos possuíam fortalezas e entrepostos mercantis em pontos estratégicos, servindo de passagem para caravanas ou embarcações que ligavam a Índia com a África Oriental e a China.

A permanência de feitorias estrangeiras nos domínios malabares visava facilitar a negociação de mercadorias, com a ressalva que, para qualquer compra, o dinheiro deveria ser entregue com seis meses de antecedência, senão nada feito.

Dentro deste contexto, os marinheiros e mercadores desempenhavam um papel-chave como integradores na economia e na cultura do Oceano Índico.

Ao passo que o sultanato de Guzerate dominava, desde 1396, a maior parte da intermediação comercial entre os principados indianos.

Os quais, por sua vez, controlavam a produção de especiarias, enquanto mercadores mouros ou judeus intermediavam o produto junto aos italianos.

Fazia parte deste complexo cenário à pretensão egípcia e turca de excluir e substituir os guzerates no negócio das especiarias.

Os chineses, que antes dos ditos guzerates tinham dominado a zona através do controle marítimo do Índico, há anos tinham se retirado da área, encerrando-se em um isolamento voluntário.

Portanto, embora a Índia fosse um Estado esfacelado politicamente, o comércio era o grande integrador de uma amalgama cultural e religiosa diversa que envolvia a tolerância e a convivência pacifica entre malabares indianos, mouros da religião de Maomé e judeus.

A convivência era pacifica embora tensa, a maior parte das cidades possuía tanto mesquitas como pagodes (templos hindus).

A harmonia era mantida através de uma polícia e de uma justiça respeitada por todos em nome de um lucro mútuo, a despeito de uma estrutura social rígida, nada flexível.

Porém, em curto prazo, a divisão interna entre os indianos foi, com a ajuda das fortalezas fundadas pelos portugueses, uma grande facilitadora da penetração lusitana.

A mesma característica que impulsionou as naus de Portugal em busca de cristãos e especiarias, o ideal cruzadístico cristão, em médio prazo balizou o choque cultural entre Ocidente e Oriente.

Tivessem os portugueses respeitado a tradição malabar de tolerância cultural e religiosa, certamente a vassalagem nativa teria se mantido e sido transferida aos lusos.

Tal como ocorreu, por exemplo, depois que os portugueses terminaram entregando a Índia aos ingleses.

Entre os portugueses foi à intolerância para com o modo de vida do outro que prevaleceu, incitando a intolerância nativa em todos os níveis para com a presença lusitana na Índia.

De qualquer modo, para além das relações comerciais entre malabares, guzerates, mercadores mouros e judeus, apesar do relativo isolamento chinês, antes da chegada dos portugueses, Malaca mantinha-se como porta mercantil da China.

Existia ainda certa ligação esporádica entre este entreposto comercial e o Japão.

A prata japonesa servia de objeto de troca para obter a porcelana e a seda chinesa, através de Malaca esta prata chegava até a Índia e era trocada por especiarias.

Diferente da situação presente no Malabar, tanto a China como o Japão eram Estados fortes e, não obstante o último não fosse tão coeso como o primeiro, ambos possuíam um poder centralizado e uma religião e cultura que unificavam seu povo em torno da figura de um soberano semidivino.

A penetração portuguesa seria dificultada, desde o inicio, não só pela intolerância nativa a presença de estrangeiros na pátria mãe, como também, pela noção de superioridade cultural chinesa e japonesa individualmente frente a qualquer outra cultura que não a sua.

Curiosamente, sob estas condições, seriam os portugueses que tentariam prostrar-se frente a culturas não europeias como maneira de se infiltrarem em um meio hostil.

Independente das características inerentes a cada povo encontrado ao longo da aventura marítima lusitana, ao chegarem ao Índico os portugueses teriam que conviver com o choque cultural advindo de sua presença no Oriente.

Mais tarde, enfrentando já problemas de ordem interna e decorrentes da flutuação econômica internacional, teriam que encarar dificuldades originadas em meio a estes mesmos desentendimentos culturais acumulados desde a viagem inaugural de Vasco da Gama.

O choque cultural e o confronto militar.

A despeito da tolerância cultural, esperada por parte de um povo eclético, dado a própria formação de seu país, quando os portugueses chegaram à Índia só conseguiam enxergar potenciais cristãos ou infiéis.

Demonstraram uma total falta de percepção quanto às diferenças civilizacionais, mostrando incapacidade de enxergar o outro, embora, ao contrário do que ocorreu na África, julgassem os indianos até certo ponto como homens civilizados.

Por esta altura, quase toda a Índia encontrava-se dividida em três grandes religiões.

O bramanismo, compreendendo ensinamentos esotéricos que haviam sido formulados entre os séculos VII e VI a.C., fazendo parte desta religião diversas seitas com orientação distinta, tal como o xivaísmo ou culto de Xiva e o vixenuísmo ou culto de Vixenu.

O jainismo, religião nascida a partir de Maavira Vardamana (falecido em 470 a.C.).

E finalmente o budismo, fundado pelo Buda Sáquia-Muri (585 e 483 a.C.), rapidamente tinha penetrado na China, no sudeste asiático e no Tibete, ao passo que tanto esta como o jainismo teria nascido dentro do seio do bramanismo.

Além destas três religiões, existia também uma quarta, sendo ela mais antiga até mesmo do que o bramanismo e da qual provavelmente esta última deriva, o chamado vedismo, nomenclatura tirado dos Vedas, nada mais que os livros sagrados que nortearam a criação desta fé, contendo uma crença naturalista que tinha como divindades principais: Dios, Aditi, Agni, Soma, Indra e Varuna.

Entretanto, apesar de seus adeptos serem menos numerosos, para além da tríade religiosa hinduísta e da fé que deu origem a ela, havia ainda praticantes de três outras religiões: o islamismo; o nestorianismo, na realidade um tipo de cristianismo cismático; e o parsismo, chamado também de zoroastrismo ou madeísmo, que tinha sido levado para a Índia pelos persas entre o século II a.C. e V d.C., cujo centro sagrado situava-se na cidade de Bombaim.

Isto sem mencionar os mercadores judeus que também estavam presentes esporadicamente na área, difundindo e praticando sua fé.

Assim, não obstante os lusos terem vislumbrado o outro por um prisma maniqueísta, quando chegaram à Índia encontraram um povo dividido culturalmente pela língua, pelas crenças e pelas etnias, mas de convicções firmes e habituado a certa tolerância religiosa e cultural.

Todavia, para os indianos, o ouro e a prata eram a principal medida de avaliação da índole de quaisquer estranhos que tivessem a intenção de estabelecer embaixada em suas terras.

O grande problema é que, no mesmo período, grassava em Portugal a escassez de metais preciosos.

Ao mesmo tempo em que a fama de terríveis piratas pairava sob os portugueses, então conquistada na África.

Uma imagem negativa que precedeu a chegada dos lusos.

Em carta datada no inicio de quinhentos, Álvaro de Cadaval dava conta ao Rei de Portugal que, a despeito dos nativos se mostrarem amistosos, em toda Diu não havia um só mouro de paz, pois os xeques locais mantinham contato com o Rei de Fez, através de caravanas de mercadores, conhecendo as pretensões lusitanas no Marrocos e as batalhas ali travadas, vendo com grande suspeita a chegada de cada nova nau portuguesa.

Em contrapartida, segundo palavras literais da documentação da época, existindo uma mutua desconfiança, os capelães portugueses já partiam de Lisboa com vários preconceitos, vendo figuras simbólicas de outra fé, não deixavam de escrever que eram retratos do diabo.

Os clérigos portugueses não percebiam que, segundo a ótica do outro, eles eram os adoradores do diabo, indo levar seus votos a seis mil léguas de sua pátria, para dele obter dinheiro, em uma tentativa de burlar em nome da cristandade a falta de metais preciosos exigidos em troca das especiarias ali produzidas.

Devemos fazer notar que, em um primeiro momento, alguns portugueses procuraram identificar os deuses hindus com os santos católicos, contudo, rapidamente o engano foi desfeito, passando a ser associado às religiões hindus o culto do demônio, o que deu origem a um processo de conversão forçada que incluiu a destruição de muitos templos.

Em se tratando especificamente da influência dos relatos dos portugueses que estiveram na Índia sobre o imaginário europeu, como notou Voltaire, em seu Dicionário Filosófico, das vinte histórias dos estabelecimentos portugueses nas Índias, que eram conhecidas na França no século XVIII, nenhuma narrava uma palavra se quer sobre os governos desses países, as religiões, as antiguidades, os brâmanes.

As escassas noticiais que circulavam na Europa dois séculos depois da viagem de Vasco Gama ainda procuravam identificar as religiões Orientais com a adoração do diabo.

Mesclada a idealização de enriquecimento rápido e fácil, usada pela Coroa como parte de uma estratégia visando justificar o domínio pela força das armas, foi justamente esta imagem negativa da Índia que, pouco a pouco, aglutinada a outros fatores, começou a afugentar os voluntários dispostos a rumarem ao Oriente, aproximando-os da nascente Carreira do Brasil.

Desentendimentos religiosos.

Em um contexto mais amplo, o desentendimento cultural entre os europeus e os diversos povos da Ásia encontrou, em grande medida, suas raízes nas religiões praticadas por cada grupo.

No caso dos portugueses, sendo eles, em matéria de fé, extremamente conservadores, não abriram mão da imposição do cristianismo ao outro, inserindo o ideal cruzadístico como pretexto para tomar posse de mercadorias que não podiam pagar.

Diante de uma multiplicidade cultural representada pela convivência pacífica de religiões dispares na Índia, os portugueses tentaram simplesmente aniquilar toda a fé que não fosse a sua própria e com ela a cultura do outro.

Diferente do que ocorreria na América, esta atitude só tornou a resistência nativa mais eficaz.

Segundo documentação do período, graças à intolerância religiosa portuguesa, o gentio se tornou ainda mais teimoso, fazendo cada indiano eliminado ser rendido por dois outros, a despeito da dianteira tecnológica lusitana infringir pesadas perdas àqueles que se opunham aos desmandos de Portugal.

Situação que, desde o inicio, dificultou e estagnou a penetração portuguesa na Índia, representando grande trabalho e moléstia.

Além de importunações esporádicas, que muitas vezes confinaram os lusos ao interior das muralhas de suas fortalezas, principalmente, durante cercos prolongados, que, não raro, obrigavam os lusos na Índia a confessar a necessidade que tinha de socorro.

O que, contraditoriamente, estimulou os portugueses a reforçarem sua intenção de tentar destruir o outro.

A imposição da hegemonia lusitana através da fé.

Em concordância com a política de arrasar para conquistar, uma das primeiras providencias tomadas quando os portugueses instalavam uma feitoria ou fortaleza era erguer em seu interior um pequeno hospital, uma escola e uma igreja.

Os lusos pretendiam não só criar condições de vida semelhantes ao que era encontrado nas melhores cidades da Europa, como também, demonstravam claramente sua intenção de transformar os nativos em bons cristãos e súditos da Coroa.

Ofereciam saúde, educação e conforto espiritual aos indianos que estivessem dispostos a abandonarem sua cultura em prol da cultura européia.

Entretanto, apesar dos esforços dos religiosos portugueses e do apoio militar dos capitães, as conversões na Índia tocaram apenas os elementos pertencentes às castas inferiores.

Converteram-se ao cristianismo notoriamente aquelas que tinham atividades ligadas ao mar, uma vez que, socialmente a luz do direito hindu, por estar regrado que o contacto com o mar significava impureza, abraçar a fé representava a possibilidade de uma maior mobilidade social, algo que seria impossível dentro do sistema indiano rígido de castas.

Um dos primeiros segmentos convertidos na Índia foi justamente a dos Paravas, casta de pescadores de pérolas e aljôfar da costa da Pescaria, uma faixa litoral de cerca de 70 léguas no cabo Comorim, no extremo sul da Península Indostânica.

O que por si demonstra que as conversões representavam para a Coroa portuguesa, mais que uma questão de fé, um valor estritamente estratégico.

Neste caso, por exemplo, a conversão dos paravas adquiriu uma conotação especial porque estes dominavam sete portos de grande importância e valor estratégico para a penetração portuguesa na área.

Seja como for, não obstante a brilhante ideia da Coroa portuguesa de dominar a Índia através da fé, já que pela força das armas unicamente isto era quase impossível, o fato desta estratégia ter sido executada sem levar em consideração a cultura do outro, inviabilizou seu sucesso.

A maioria dos sacerdotes nem ao menos conheciam as línguas locais, o que dificultava muito a comunicação.

Somente com a chegada dos jesuítas a Índia, cuja corporação tornou-se juridicamente oficial em 1540, é que a política de conversões começou a ter algum sucesso.

Em 1541, eles foram responsáveis pela fundação do Colégio de São Paulo, em Goa, inaugurando o primeiro seminário de Teologia e Filosofia de toda a Ásia, sendo destinado tanto ao clero local quanto aos escolares jesuítas.

Todavia, embora estivessem inseridos em um contexto mais amplo, arquitetado pela Coroa, que visava utilizar a fé como meio de dominação, os jesuítas foram responsáveis por uma das poucas tentativas de compreensão da cultura do outro, isto não só na Índia como também na China e no Japão.

Eles se instalavam no seio das comunidades locais, aprendendo a língua e os costumes, tentando convencer por meio da persuasão pacífica os nativos a converterem-se a fé cristã, obtendo um relativo sucesso, apesar de, em algumas ocasiões, terem sido assassinados pelos populares locais ou por seus lideres temerosos de perderem sua influência junto à população.

Porém, todo o trabalho realizado pelos jesuítas no Oriente sofreu um retrocesso com o estabelecimento do Tribunal do Santo Oficio na Índia, sediado em Goa em 1560.

Foi quando então os portugueses passaram a fazer, cada vez mais, o uso da força para converter os indianos.

Os portugueses simplesmente deixaram de apelar à persuasão, adotando o método da pura imposição.

O que fez com que nem mesmo as comunidades cristãs nestorianas conseguissem suportar os cânones de Roma.

Os nestorianos haviam sido os únicos que tinham visto com bons olhos a chegada dos portugueses e, contando por esta altura com umas trinta mil famílias, depois de terem descido da Serra do Malabar para abrigarem-se nas fortalezas lusitanas, diante da intolerância de alguns de seus hábitos, voltaram a se espalhar em mais de mil povoados.

Impondo sua fé pela violência aos indianos, considerados, ao contrario dos africanos, como potenciais cristãos, os portugueses só conseguiram despertar o ódio e a resistência a sua presença no Oriente.

O que fez, pouco mais tarde, com que nativos passassem a apoiar os inimigos de Portugal e suas pretensões de substituírem os lusos como senhores do Índico.

A despeito de nações como a Inglaterra e a Holanda não possuírem qualquer respeito para com a cultura do outro, como protestantes, tinham ao menos certa tolerância religiosa, facultando aos povos dominados uma liberdade espiritual muito maior do que a permitida pelos portugueses.

Alianças e violência.

Pensando na penetração lusitana na Índia, fica óbvio que, mais do que os desentendimentos culturais, a intolerância religiosa, a vontade de impor ao outro pela violência a sua própria fé, fez com que os portugueses enfrentassem dificuldades redobradas.

Este foi um dos fatores que levou a Carreira da Índia a entrar em declínio, uma vez que tudo que a intolerância lusitana conseguiu foi intensificar as dificuldades.

Estando longe de Portugal, os súditos da Coroa presentes na Índia dependiam substancialmente da proteção dos navios da Carreira da Índia para poderem se impor sobre os nativos.

Em terra a vantagem era dos indianos, sendo que, quando estes navios eram forçados a retornarem ao Reino, carregados com especiarias, ficavam as fortalezas e feitorias lusitanas entregues a mercê do assédio indiano tanto por terra como por mar.

Cedo esta deficiência foi notada, sendo que a Coroa procurou de quando em vez deixar algumas embarcações da Carreira da Índia, por períodos mais longos que o habitual, andando em armada pelo Índico.

As gigantescas naus da Índia patrulhavam principalmente o litoral malabar e a costa Oriental da África, quando então os efetivos militares Orientais não podiam se equiparar ao poder das embarcações portuguesas.

Simultaneamente, também cedo, a Coroa notou que a chave para garantir sua presença na Índia estava no estabelecimento de uma base avançada ali, encaixando-se Goa perfeitamente neste papel.

Nada adiantava ter um centro de apoio logístico sem antes artilha-lo a altura, o que começou a ser concretizado com canhões recuperados de naus naufragadas.

Este dito centro tampouco de nada serviria sem que uma armada de guerra estivesse ali alocada para, em conjunto com as naus da Carreira da Índia, proteger sua sede e prestar socorro as zonas que necessitassem.

Uma questão que foi solucionada com a construção de uma armada de galés.

Estratégia que surtiu um bom efeito até a chegada dos ingleses e holandeses, isto ao menos no que diz respeito ao controle das áreas produtoras de pimenta, o principal produto intermediado pelos lusos para a Europa.

Não possuindo recursos que fizessem frente ao poder de fogo das naus e fortalezas lusitanas, diante da intolerância cultural e religiosa cristã, príncipes e sultões indianos procuraram se mostrar abertos a eventuais alianças.

Procuravam aproveitar a força dos lusos para galgar uma posição de maior destaque e derrotar os inimigos, isto apesar de soberanos que se julgavam mais fortes terem tentado lutar em vão contra a presença portuguesa, tal como procedeu, por exemplo, o Samorim, o Senhor da cidade de Goa.

Diante do terror provocado pelos canhões das naus portuguesas, tamanha foi a busca da aliança com Portugal que, quando não tinham nenhum beneficio do ponto de vista logístico ou zonas produtoras de especiarias para oferecerem aos portugueses em troca de proteção, desesperados, muitos governantes chegavam a tentar comprar a amizade dos lusos com ouro ou outras mercadorias.

Assim procedeu o rei de Ormuz em 1510, o qual, vendo a frota portuguesa próxima de sua cidade, apressou-se em assentar paz a troco de um pesado tributo angariado entre os mercadores ali presentes.

Mesmo entre seus aliados, os portugueses freqüentemente eram vistos como presunçosos e perigosos.

Diante do menor desentendimento a aliança era facilmente desfeita, tal como ocorreu depois que Pedro Álvares Cabral, capitão-mor da armada de 1500, estabeleceu uma feitoria em Calecute, quando os indianos destruíram a feitoria fundada por ele, massacrando a maioria dos portugueses que ali prestavam serviço.

Na verdade, para além da resistência nativa gerada pelo confronto cultural, a má fama dos portugueses fazia com que fossem ao mesmo tempo temidos e combatidos.

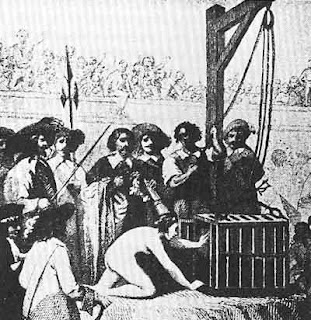

Quando Vasco da Gama, pela segunda vez, sob o comando da armada de 1502, chegou à Índia, diante da noticia do massacre dos portugueses em Calecute, sua primeira atitude foi confirmar a má fama.

Após impor condições de comércio extremamente desfavoráveis aos indianos, diante da impossibilidade de encontrar uma resposta positiva para suas exigências, ordenou que enforcassem trinta e quatro nativos, deixando-os pendurados nos mastros de sua nau para que fossem vistos enquanto bombardeava a cidade.

Não satisfeito com a carnificina, anoitecendo, mandou que tirassem os enforcados e que lhes cortassem as cabeças, as mãos e os pés, depois, deitar os toros dos corpos ao mar, remetendo todos os outros membros para a sua nau, os quais fez embarcar em uma almadia, uma embarcação pesqueira local que tinha sido aprisionada.

Enviou os pedaços aos indianos, mandando escrever uma mensagem na língua dos nativos que foi colocada junto aos restos humanos:

“Eu vim a este porto com boa mercadoria para vender, comprar, e pagar os vossos géneros; estes são géneros desta terra; eu vo-los envio de presente, como também a El-rei. Se quereis a nossa amizade, tendes que principiar por pagar o que roubastes neste porto, debaixo de vossa palavra e seguro, depois pagareis a pólvora que constar nos fizestes gastar; e se depois de isto feito quiserdes a nossa amizade, seremos amigos”.

Embora a violência fosse algo corriqueiro na Europa medieval, diante da incapacidade de tolerar e tentar compreender a cultura do outro, os portugueses fizeram dela uma estratégia de conquista.

A visão do outro.

Segundo a documentação da época, a ótica dos indianos via os portugueses como uma raça de gentes muito brancas e formosas, que usavam botas e chapéus de ferro, e nunca se detinham em parte alguma, que comiam uma espécie de pedra branca e bebiam sangue.

Um relato cingalês, o Rajavali, diz que gente estranha possuía canhões que produziam um ruído semelhante ao trovão e uma bala disparada por qualquer deles, depois de percorrer uma légua, seria capaz de destruir um castelo de mármore.

Frente à imagem aterrorizadora dos portugueses, quando D. Lourenço, governador português da Índia, filho do primeiro vice-rei, na primeira década do século XVI, chegou a cidade de Colombo, os navios ali ancorados foram imediatamente abandonados pelas tripulações receosas das conseqüências.

Como os nativos da América, muitos indianos veriam os portugueses como seres místicos invencíveis, enxergando eles ao mesmo tempo como inimigos civilizacionais por excelência.

Todavia, a despeito da violência ser o principal método de conquista empregado pelos portugueses na Índia, quando Afonso de Albuquerque assumiu o cargo de vice-rei em 1509, paralelamente a esta faceta violenta que continuou a ser emprega como meio de intimidação, procurou estimular os casamentos inter-raciais.

Fez casar alguns soldados com mouras, segundo palavras literais empregadas na documentação quinhentista, mulheres alvas de bom parecer, que tinham sido capturadas.

Visando integrar a cultura indiana com a portuguesa, na realidade não mais que absorve-la, mas, como acontece sempre na história da humanidade, os conquistadores involuntariamente terminariam sendo influenciados pela cultura que tentaram destruir.

A complexidade das relações envolvia ainda traições entre os aliados e mesmo dentro das próprias tropas lusitanas.

Algumas cidades indianas fingiram aceitar a amizade portuguesa, paradoxalmente, incentivando e prestando apoio aos rebeldes que lutavam contra a presença lusitana e punindo aqueles que colaboravam com os invasores.

Na primeira década de quinhentos, na época em que o rei de Cochim era aliado dos portugueses, três indianos que venderam vacas aos portugueses, animal considerado sagrada para os hindus, foram “presos e executados pelas autoridades locais.

O que aconteceu não só por desrespeitarem a religião hindu como também por darem de comer aos lusos.

Segundo um relato português, mau os indianos que haviam vendido as vacas aos portugueses foram ter com o rei de Cochim, sem nenhum processo ou julgamento, foram empalados vivos da seguinte maneira:

“Espetaram um pau pelos rins a cada um, que lhe passava pelo peito; e com a cabeça para cima os encravaram na terra, ficando altos do chão coisa de uma lança, e com os braços e pernas abertas, atados a quatro paus, não podendo correr para baixo porque havia uma travessa que os embaraçava”.

Entretanto, um relato, descrevendo os indianos que procuraram resistir ao domínio português, dá conta que os nativos eram muito soberbos, mentirosos e traidores, agindo com ousadia na batalha e pelejando sem medo.

Por esta ótica, os nativos não estavam preparados para tentar resistir, usavam como principais armas boas lanças compridas de ferro, de folha de oliveira sem espigão, e muitas vezes adagas e zarabatanas com que atiravam flechas de palmo ervadas, além de arcos compridos de corno de búfalo de duas peças.

De acordo com este mesmo relato, os asiáticos não estimavam a vida por matarem um grão senhor e, adoecendo, prometiam a Deus de tomarem outra morte mais honrada se lhe desse saúde, conduzindo uma guerra santa contra os portugueses.

Estando sadios, iam pelo lugar onde moravam matando todos quantos topavam, até que os matassem.

Ao que os portugueses atribuíam a disposição dos indianos para guerra, o fato de serem grandes monteiros e caçadores, possuindo muitos cavalos e cães de caça.

Apesar de na maior parte das vezes fazerem uso de armas rudimentares, ao menos para os padrões europeus, alguns eram muito engenhosos em ofícios mecânicos e grandes artilheiros, fabricando sua própria pólvora.

Concluindo.

Como ocorreu na África, a resistência nativa foi responsável pelo confinamento dos portugueses no interior das muralhas ao redor dos pontos controlados por eles e a alguns poucos locais circunscritos as proximidades de fortalezas e feitorias.

O poder de fogo das naus portuguesas permitiu apenas um controle eficiente das zonas litorâneas e acessadas por via fluvial, possibilitando, a reboque, até a chegada dos ingleses e holandeses, o domínio sobre as áreas produtoras de pimenta.

Não podemos deixar de notar que o confronto cultural e militar entre portugueses e indianos foi um dos fatores que, junto com o alto índice de naufrágios na Carreira da Índia e o sofrido cotidiano ali vivenciado, contribuiu para o declínio da rota em benefício da Carreira do Brasil.

Não bastando à resistência indiana, o confronto da cultura lusitana com a chinesa gerou problemas mais difíceis de serem contornados, quando a proteção de muralhas ou naus artilhadas não foi suficiente para garantir uma presença européia duradoura.

Mas está já é outra história.

Para saber mais sobre o assunto.

RAMOS, Fábio Pestana. Naufrágios e obstáculos enfrentados pelas armadas da Índia portuguesa. 1497-1653. São Paulo: Humanitas, 2000.

RAMOS, Fábio Pestana. No tempo das especiarias. São Paulo: Contexto, 2004.

RAMOS, Fábio Pestana. Por mares nunca dantes navegados. São Paulo: Contexto, 2009.

Texto:

Prof. Dr. Fábio Pestana Ramos.

Doutor

em Ciências Humanas - USP.

MBA

em Gestão de Pessoas - UNIA.

Licenciado

em Filosofia - FE/USP.

Bacharel

em Filosofia - FFLCH/USP.

No século XVI, a Carreira da Índia, a rota marítima ligando Lisboa a Goa, foi o principal meio de comunicação entre portugueses e asiáticos, marcando as relações internacionais da época.

No século XVI, a Carreira da Índia, a rota marítima ligando Lisboa a Goa, foi o principal meio de comunicação entre portugueses e asiáticos, marcando as relações internacionais da época.