Revista online sobre Ciências Humanas (com ênfase em história, filosofia, sociologia, geografia e antropologia), Ciências Sociais Aplicadas (administração, arquitetura, comunicação, direito, economia, planejamento urbano e regional/demográfico, serviço social, ciências contábeis, turismo) e Educação. Periodicidade: Semestral a partir de 2013 (edições em [v.1] julho e [v.2] dezembro). Indexada pelo IBICT, LATINDEX e MIGUILIM.

Publicação brasileira técnico-científica on-line independente, no ar desde sexta-feira 13 de Agosto de 2010.

Não possui fins lucrativos, seu objetivo é disseminar o conhecimento com qualidade acadêmica e rigor científico, mas linguagem acessível.

Periodicidade: Semestral (edições em julho e dezembro) a partir do inicio do ano de 2013.

Mensal entre 13 de agosto de 2010 e 31 de dezembro de 2012.

sexta-feira, 31 de julho de 2015

Editorial Volume 2015-1.

segunda-feira, 20 de julho de 2015

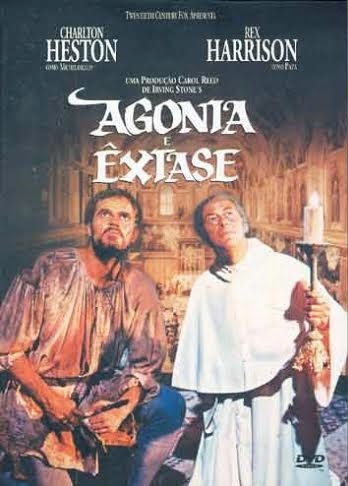

O mecenato da Igreja Católica no século XVI: reflexões instigadas pelo filme “Agonia e Êxtase”.

Pessoas ligadas

especialmente à burguesia utilizavam este artifício, mas alguns nobres e a

Igreja Católica, principalmente representada pela figura do Papa, estiveram

entre os financiadores da produção intelectual e artística renascentista no

século XVI.

Pessoas ligadas

especialmente à burguesia utilizavam este artifício, mas alguns nobres e a

Igreja Católica, principalmente representada pela figura do Papa, estiveram

entre os financiadores da produção intelectual e artística renascentista no

século XVI. Os Papas utilizaram os serviços dos mais proeminentes artistas de sua época.

Paradoxalmente,

pelo prisma do artista, a busca de uma precisão fotográfica nas pinturas,

trazia os elementos bíblicos para a realidade do dia-a-dia.

Paradoxalmente,

pelo prisma do artista, a busca de uma precisão fotográfica nas pinturas,

trazia os elementos bíblicos para a realidade do dia-a-dia. A arte dignificava ainda mais os conceitos humanistas, ao mesmo tempo em que incomodavam os mais radicais simpatizantes da iconoclastia, colocando o homem no centro da discussão.

A pintura se tornou um poderoso elemento de propaganda, simbolizando o que a Igreja Católica poderia oferecer na outra vida, acessível àqueles que seguissem os preceitos católicos.

Contraditoriamente, transformou-se também em elemento de convencimento da reforma protestante, já que poderia ser argumentado que o oferecido na outra vida representava uma perfeição que era deste mundo, só não estava ao alcance de todos.

domingo, 19 de julho de 2015

Esquerda e revolução socialista nas Américas (1950-1970).

Este episódio

deu origem, na década de 1970, a um movimento de esquerda no México orientado

pelo pensamento de Gramsci, principalmente entre intelectuais que organizaram

simpósios e palestras com a participação de pesquisadores vindos da Europa e

também de gramscianos latino-americanos.

Este episódio

deu origem, na década de 1970, a um movimento de esquerda no México orientado

pelo pensamento de Gramsci, principalmente entre intelectuais que organizaram

simpósios e palestras com a participação de pesquisadores vindos da Europa e

também de gramscianos latino-americanos. O que trouxe

rebeldias dentro do exército e um setor militar voltado para o povo e o

sentimento anti-imperialista, com cunho progressista de esquerda.

O que trouxe

rebeldias dentro do exército e um setor militar voltado para o povo e o

sentimento anti-imperialista, com cunho progressista de esquerda. segunda-feira, 13 de julho de 2015

Impressionismo: principais características e representantes.

O nome do

movimento foi derivado da obra “Impressão, nascer do sol”, datada em 1872, de

autoria de Claude Monet, um artista que iria simbolizar o impressionismo, junto

com outros; como Degas, Manet, Renoir e Pissaro.

O nome do

movimento foi derivado da obra “Impressão, nascer do sol”, datada em 1872, de

autoria de Claude Monet, um artista que iria simbolizar o impressionismo, junto

com outros; como Degas, Manet, Renoir e Pissaro.Focando o fazer arte em significados selecionados, imaginados, modelados e compostos pelo objeto percebido de modo direto.

Em outras

palavras, o método da nova arte se fundamentava na realidade do impreciso e

atmosférico da natureza, que possuía uma objetividade e uma precisão refinada

própria.

Em outras

palavras, o método da nova arte se fundamentava na realidade do impreciso e

atmosférico da natureza, que possuía uma objetividade e uma precisão refinada

própria. No século XIX, a

verdade espelhava aquilo que é; contudo, o impressionismo mostrou que o

problema é encontrar a essência do que as coisas são, uma vez que tudo depende

do olhar de quem observa.

No século XIX, a

verdade espelhava aquilo que é; contudo, o impressionismo mostrou que o

problema é encontrar a essência do que as coisas são, uma vez que tudo depende

do olhar de quem observa.A cor dos impressionistas era mais exata e as sombras eram coloridas.

A cor é um signo da luz do sol e também da sombra.

Antes as sombras escuras e pretas eram signo de volume.

Os impressionistas buscavam qualidades normalmente não observadas, qualidades de cores e luz que se referiam a um ponto no espaço, mas não distinguiam um objeto específico.

domingo, 12 de julho de 2015

O uso da tecnologia na guerra.

A aviação é um

dos campos que reúne grande número destes desenvolvimentos, de onde saíram os

motores a pistão para o jato, os pequenos biplanos para os grandes

bombardeiros, ou as aeronaves limitadas em autonomia para as capazes de cruzar

vários quilômetros sem reabastecimento.

A aviação é um

dos campos que reúne grande número destes desenvolvimentos, de onde saíram os

motores a pistão para o jato, os pequenos biplanos para os grandes

bombardeiros, ou as aeronaves limitadas em autonomia para as capazes de cruzar

vários quilômetros sem reabastecimento.  A tecnologia que

possuímos de transmissão via satélites, análises meteorológicas através de

satélites, bem como todo o avanço humano no espaço, só foi possível devido ao

desenvolvimento das bombas voadoras V1 e V2, que iniciaram o desenvolvimento

pós-guerra dos programas espaciais ao redor do mundo.

A tecnologia que

possuímos de transmissão via satélites, análises meteorológicas através de

satélites, bem como todo o avanço humano no espaço, só foi possível devido ao

desenvolvimento das bombas voadoras V1 e V2, que iniciaram o desenvolvimento

pós-guerra dos programas espaciais ao redor do mundo.